この度2025年3月29日に開催された顔学会30周年記念シンポジウム 『未来の顔』コンペティションにてグランプリを受賞したので、報告します。

これまで強調することを目的としていたメイクは、その反動とし“なじませる“メイクが流行する。

カラコンは淡い虹彩色で瞳の輪郭の不明瞭にすることを目的とし、肌と唇の境界をぼかすリップライナー、肌の色と同化するヘアカラーについで、肌色ニュアンスカラーの眉毛とまつげが流行。

フェイスラインを強調することを目的としていたシェーディングパウダーの代わりに、フェイスラインの影をなくす拡散反射パウダーが必須アイテムに。顔を立体的に見せるというより、ただただなだらかに均一さを求め、もはや小顔という概念もなくなり、顔と体の境界も不明瞭に・・・。

他人の顔から機嫌を伺うことが不可能になった人々は、顔どころか自分の姿が周りの人や風景から際立つことさえダサいと考え、どんな色彩や柄を駆使すればカモフラージュできるかを探求、自分がどこにいるのかわからないスナップショットをSNSにアップロードするようになる――。

自分と環境、自分と他人の境界さえ不明瞭になっていく世界で、さて、”自分”という感覚もまた他者や環境と一体化していくのか、はたまた、逆に”自分”という存在だけは際立って感じられるのであろうか・・・。

コンペティション応募内容抜粋

2025年の年明けも早々に届いた1通のメール。

コンペティション『未来の顔』募集延長のお知らせ。

このコンペティションの募集をそもそも知らなかったのだが、応募数が予定していた数に満たないとのこと。

読めば、根拠となるデータも考察も要らない、ただ、自分が自由に未来の顔を予想すればいいらしい。

「これは『〇〇年後のメイク』というタイトルで応募するしかない。」

直感でそう思った。

私が気づかなかったということはたぶん多くの顔学会会員が気づいていない。

応募期間を延長したと言ってもこんな年明けにダッシュできる人もそうそういないだろう。

ちょっと尖ったアイデアで応募すれば入選くらいできるのではないか。

いつもデータ出すのに難儀するんだ。

アイデアだけならバーゲンセールどころか、道行く人に無料で配りたいくらい出るんだぞ。

著者は意気込みました。

こんなところではあるが、著者のメイクに関する理想を言うと、

『流行』に従うのではなく、一人ひとりがなりたい自分を選び、それを自由に体現するのが望ましいと考えている。

あくまでも主導するのは個人で、化粧品メーカーや美容クリニックは、多様な人々の多様なニーズに応える多様な技術を安全に提供する支援者であってほしい。

でも、実際は逆だろう。

どこからともなく「流行の顔」が生まれ、化粧品メーカーと美容クリニックがここぞとばかりに商品とサービスを宣伝、人々は「これさえやればいいんだ」と画一的な表現に走る。

「◯年後には、皆が自分で考えて自由に自己表現できているといいですね。」と書いてしまうのは簡単だし、(私は)気持ちはいいが、おそらく実際にそんな未来は(すぐには)来ないし、これでは入選できない。

理想論が過ぎて誰にも響かない。

もっと、こう、なんか、現実味があってグッとくるやつ。それを考えなくては。

まずはアイデア探しだ。

適当にブラウジングして見つけた記事。

虹彩の周囲を強調するコンタクトレンズが、2024年に世界発売20周年を迎えていたらしい。

日本では翌年に発売したというから、日本は今年2025年が20周年記念となる。

これはいいネタになるぞ。

そもそもだ。

そもそもなんで目を大きくするのだろうか。

メイクアドバイスの仕事をしていても、クライアントの要望や何気ない発言の中に当たり前のようにある「目は大きのが美しい」という概念。

もう、それ、やめにしないか。

飽きただろう。

目だけじゃない。

眉毛も鼻筋もフェイスラインも「くっきり」がメイクの基本みたいになってるけど、著者はもう飽きたよ。

・・・

『なじませメイク』だな

ふわふわしていたアイデアが輪郭も持ちはじめ、「いける!」と著者は思ったのでした。

学術的な記述で審査員の多数から賛同を得るのは著者には難しいが、

一人のイラストレーターさんを「描きたい」と思わせることならできそうだ。

他の応募は「こんな顔」と具体的な記述をしてくるはずだ。

そうではなくて、概念的で抽象的な、こう、なんか、トリッキーな、なんかそんな感じのアイデアはないか。

そんな風に考えていたところに降って湧いた『なじませメイク』というアイデア。

『なじませメイク』を極限に発展させ、周囲になじんで見えなくなってしまうという状況に発展させたらどうか。

「こんな顔」と具体的に提示するのではなく、やがて周囲に溶け込んで見えなくなってしまうと書いたら、

絵描きさんはどのように表現するだろうか。

そこの表現を面白いと思ってくださるイラストレーターさんが一人くらいはおられるのではないだろうか。

言葉では「多様性」「世界平和」「インクルーシブ」と美しい言葉が叫ばれているのに、

現実は誰かが誰かを排除し、黙らせようとする心がすり減るニュースばかり。

戦争は終わらないし、自由で民主的なはずのあの大国さえも自由のために誰かの自由を制限する。

こんな時代に明るい未来予想図なんて描けない。

未来を予想したら、その内容は暗くならざるを得ないのだよ。

装いは自己表現であると同時に、内面を育てる土壌だ。

方向性を持って装えば、心もそっちに歩き出す。

周囲に溶け込んでしまうほど「なじませる」装いをしたならば、やがて周囲となじむことを美徳とする思想に至るのではないか。

巷では、「最近の若者は承認欲求は強いが目立ちたくない」とか言われているらしい*から、そこともつながるかもしれない。

*注意:著者はこの傾向を実感したことがあるわけではないです。

でも、ちょっと待て・・・。

逆のパターンの可能性もあるのではないか。

見た目はどこにいるかわからないくらい周囲に溶け込んでいるのに、それに抗うように自意識だけは強くなるパターン。

さて、どっちだろうか。

上記のような展開で、冒頭のアイデアに至った。

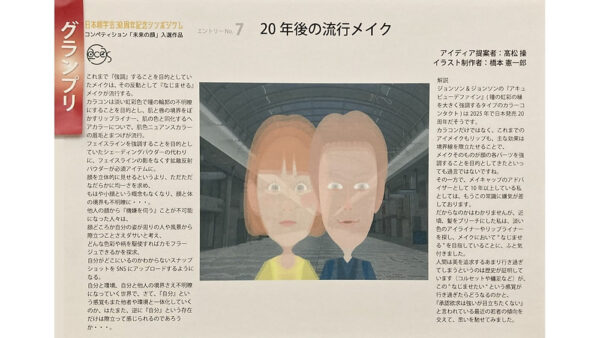

翌月には入選の知らせが届き、3月29日のシンポジウムに参加、ここではじめてイラストレーターさんの作画を拝見した。

それぞれの入選者さんと選考・作画のイラストレーターさんが1分くらいのスピーチをし、審査員による選考によってグランプリが決まった。

本当に応募数は少なかったようなのでグランプリといっても大したことはないのかもしれないが、

顔の研究者と顔の研究に興味がある人が結集した学会のコンペティションで、未来のメイクのアイデアで選ばれたんだからやっぱり誇らしく思う。

「データも考察も理論も要らないのだから、思いっきり独りよがりの妄想にふけってやる!」と書いたアイデアだったが、

シンポジウム会場では意外と共感をの声を頂いた。

多くの人と通じる感覚だったからグランプリに選んでもらったのかもしれない。

このあたりも含めて、顔学会のニューズレターに「グランプリ受賞の報告」として寄稿した文に書いている。

こちらではアイデアの内容についてもうちょっと真剣に説明しているので、こちらも読んでみてほしい。

「こんなことを他言すると恥ずかしいのでは」といつも言葉を飲み込んでしまう著者だが、思い切って妄想を応募して良かった。

グランプリを取って大変調子にのったので『ゴーストティントメイク』などと命名してみた。

この名前はこのブログの著者:髙松操が考案したものであることをここにしっかり明記しておく[2025年5月2日]

調子にのったついでに流行りの生成AIで『ゴーストティントメイク』を描かせてみることにした。

Geminiを使ってみたがあまりうまく使いこなせなかった。

冒頭のアイデア全文をプロンプトとしてみたが全然普通の女性の画像が出てきたので、

自分でゴーストティントメイクを思い浮かべて指示してみた。

6割くらい近づいた時点で「えぇい、めんどくさい。」となり、自分でメイクをするように色を被せて作画したのがアイキャッチ画像となっている。

もっと現代アート風に描きたかったが画力も想像力も足りなかったようだ。

2014年から2018年は、張り切って毎年研究発表をしていたのだが、ここ数年、ずいぶんとグダグダしてしまっていた。

研究という以上、「根拠は・・・」「データは・・・」「再現性は・・・」という評価からは逃れられないのだけど、

ちょっと萎縮してしまっていたようだ。

勢いも大事だと、そう思ったグランプリ受賞だった。

シンポジウムの懇親会の風景が公開されているのだが、著者もちょっこっと映っている。